Vernetzung von Unternehmen

Was vor 30 Jahren höchstens bei Großunternehmen zur Anwendung kam, setzt sich heute in immer mehr Unternehmen durch — der papierlose Datenaustausch mit Hilfe von elektronischen Verfahren — auch bekannt als elektronischer Datenaustausch (EDI). In den Anfangsjahren des EDI waren Internetverbindungen noch wenig verbreitet und nur Großunternehmen sowie Forschungseinrichtungen verfügten über eine Internetanbindung. Obwohl sich dies im Laufe der 80er und 90er Jahre sehr bald änderte, blieb ein Verfahren im EDI nach wie vor bestehen — der Austausch mit Hilfe eines Datenträgers.

Dabei wurden Daten auf Magnetbänder gespeichert (noch viel früher auch auf Lochkarten) und in periodischen Abständen von einem Unternehmen zum anderen geschickt oder gebracht. Unter diesem Aspekt bekommt der Ausdruck Datenträger in der historischen Betrachtung eine duale Semantik. Ein Bote der Daten von einem Unternehmen zum anderen trägt — ein Datenträger also.

Mit der steigenden Vernetzung setzten sich bald eigene Netze für den elektronischen Datenaustausch durch — so genannte Value Added Netzworks (VAN). Das hierzulande wohl bekannteste und auch weiterhin noch weit verbreitete Netz ist X.400. Neben X.400 existieren aber auch noch weitere Ansätze wie beispielsweise AS2, SFTP oder SMTP/IMAP.

Bevor zwei Unternehmen mit dem elektronischen Datenaustausch beginnen, gilt es ein geeignetes Interaktionsmuster zu finden, im Rahmen dessen elektronische Nachrichten möglichst einfach austauscht werden können.

Der Entscheidungsprozess, welches Interaktionsmuster gewählt wird, hängt in der Praxis üblicherweise vom größeren und damit verhandlungsstärkeren Geschäftspartner ab, der in den meisten Fällen das Austauschprotokoll und das Austauschformat diktiert.

2-Corner-Modell

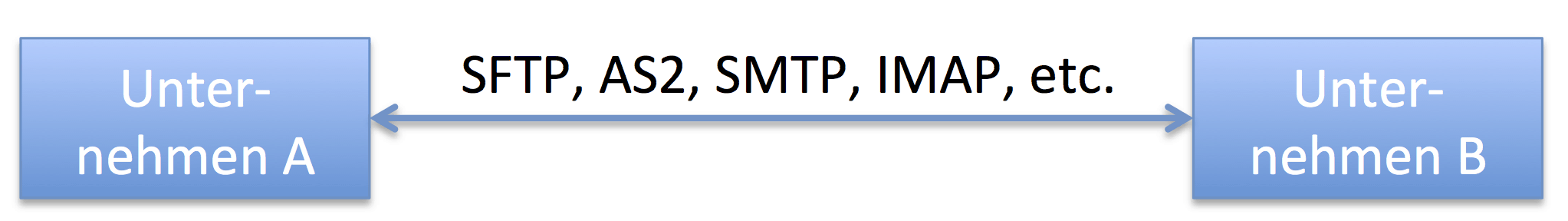

Das einfachste Modell der Interaktion ist die direkte Verbindung zwischen zwei Unternehmen. Wie in der folgenden Abbildung angeführt, kann dies beispielsweise eine SFTP, AS2, SMTP/IMAP etc. Verbindung zwischen zwei Unternehmen sein.

Beim 2-Corner-Modell kommt kein Provider zur Anwendung und die Daten werden direkt zwischen den Unternehmen ausgetauscht. In der Praxis ist dieses Verfahren nur bei großen Unternehmen in Verwendung, die über eigene EDI-Abteilungen mit lokalen Lösungen zur Konvertierung und zum Nachrichtenrouting verfügen. Für kleine und mittlere Unternehmen eignet sich dieses Verfahren nur schlecht, da einerseits teure EDI-Lösungen angeschafft werden müssen und die gesamte EDI-Verwaltung durch das Unternehmen selbst abgewickelt werden muss. Das 2-Corner-Modell skaliert auch schlecht, da für jedes weitere Unternehmen welches angebunden werden soll, eine eigene Verbindung eingerichtet werden muss.

Große Unternehmen bieten beispielsweise erst ab einem gewissen Datenvolumen den Einsatz von AS2-Verbindungen an, die im Vergleich zu X.400 günstig im Betrieb sind. Kleine Unternehmen, die nur wenig Datenvolumen haben, bleiben dabei außen vor, und müssen auf teurere Lösungen, wie beispielsweise X.400 zurückgreifen. In diesem Fall zahlt sich der Weg über einen Serviceprovider aus, wie im Falle des 3-Corner-Modells.

3-Corner-Modell

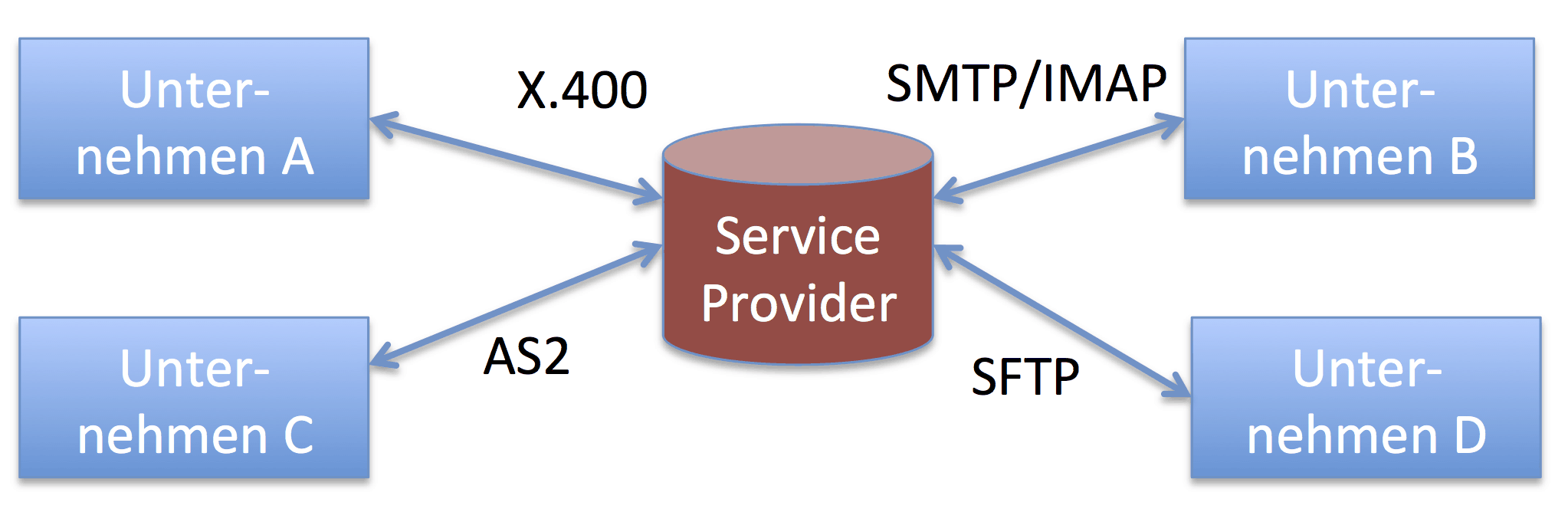

Eine Weiterentwicklung des 2-Corner-Modells ist das 3-Corner-Modell, bei dem ein Serviceprovider zum Einsatz kommt. Die Unternehmen verfügen dabei über eine eigene Verbindung zum Serviceprovider (z.B. über SFTP, AS2, etc) und tauschen über diese Verbindung EDI-Daten mit anderen Partnern aus.

Durch den Einsatz eines Service Providers lassen sich Synergien nutzen, da nicht zu jedem einzelnen Partner eine eigene EDI-Verbindung unterhalten werden muss, sondern eine einzige Leitung zum Serviceprovider reicht, über die anschließend Daten gesendet und empfangen werden können. Zusätzlich kann der Serviceprovider Datenkonvertierungen vornehmen, Daten archivieren und Signaturen anbringen.

Zieht man den Vergleich mit dem Telefonnetz heran, so lässt sich das 3-Corner-Modell am ehesten mit den großen nationalen Telefonprovidern von früher (die Post) vergleichen, über die alle Festnetzanschlüsse abgewickelt wurden.

Aus ökonomischer Sicht ist das 3-Corner-Modell insofern problematisch, als dass sich eine Monopolstellung des Providers entwicklen kann (was in der Realität auch passiert) und dadurch keine freie Preisbildung zustande kommt.

4-Corner-Modell

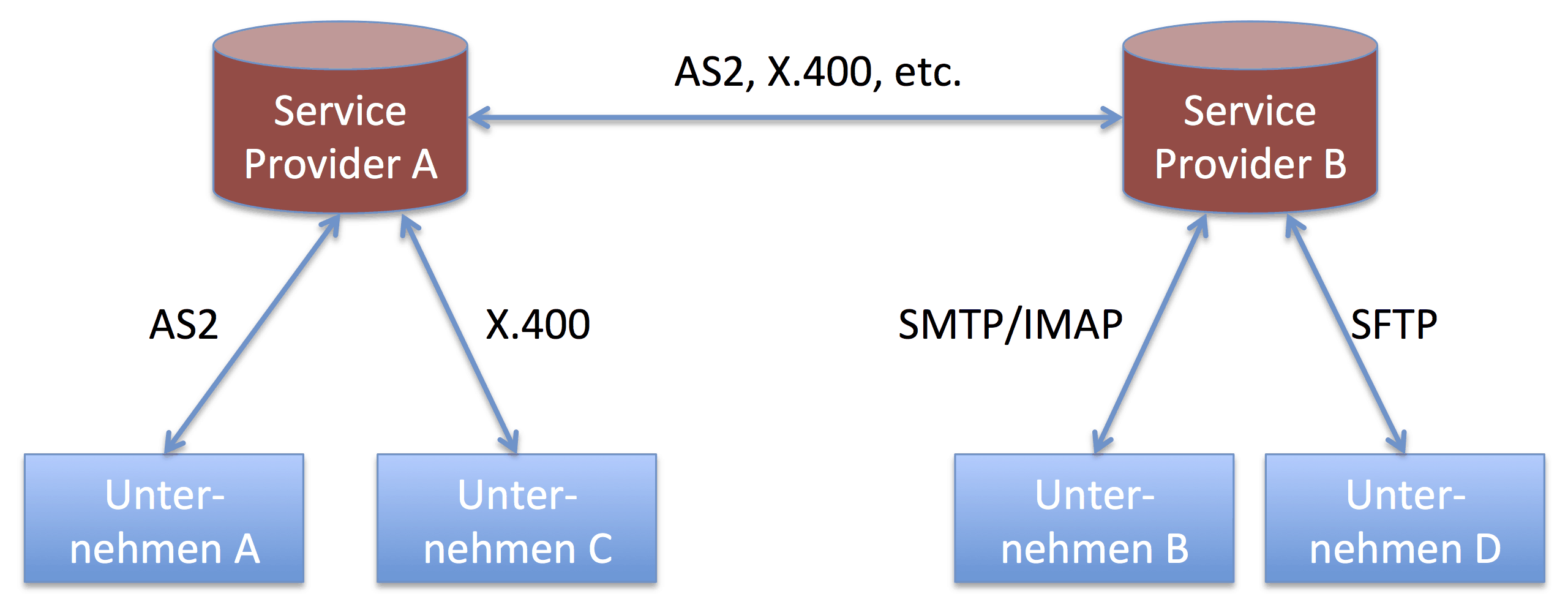

Im Unterschied zum 3-Corner-Modell kommen beim 4-Corner-Modell zumindest zwei Service-Provider zur Anwendung. Jedes Unternehmen verfügt über eine Anbindung zu einem Serviceprovider und tauscht über diesen EDI-Daten aus. Werden mit einem anderen Unternehmen Daten austauscht, welches nicht beim selben Serviceprovider ist, so garantiert der eigene Serviceprovider die korrekte Zustellung zum Serviceprovider des anderen Unternehmens. Ähnlich wie im Mobilfunk nennt man dieses Verfahren Roaming.

Zieht man wiederum den Vergleich mit einem Telefonnetz heran, so lässt sich das 4-Corner-Modell mit den Mobilfunkbetreibern von heute vergleichen. Wenn man einen Mobilfunkvertrag mit Vodafone hat, so ist es gleichgültig ob mein Gesprächspartner bei T-Mobile oder auch bei Vodafone ist — durch entsprechende Roamingvereinbarungen zwischen den Providern ist eine nahtlose Kommunikation möglich.

Diese Konkurrenzsituation zwischen den einzelnen Providern führt auch im EDI-Bereich zu einer Preisbildung, die durch den Markt bestimmt ist. Am Ende profitieren die Unternehmen im Rahmen des 4-Corner-Modells von niedrigeren Preisen, und zwar aus zweierlei Gründen. Zum einen schafft die Konkurrenzsituation einen natürlichen Preiskampf und führt dadurch zu einer Preisreduktion. Zum anderen versuchen die Provider die Kunden in den eigenen Netzen zu halten, und bieten beim Senden und Empfangen von Nachrichten an Partner im eigenen Netz weitere Preisanreize.

Zusammenfassung

Ähnlich wie sich die Telekommunikation in den vergangenen Jahren durch Marktliberalisierung und Privatisierung verändert hat, ist auch die Welt des EDI in einem Umbruch. Das Aufbrechen der bisherigen monopolartigen Strukturen führt auch im EDI-Bereich zu einem freien Spiel der Kräfte im Markt und damit am Ende zu besseren Preisen.