1948 – Die Berliner Luftbrücke

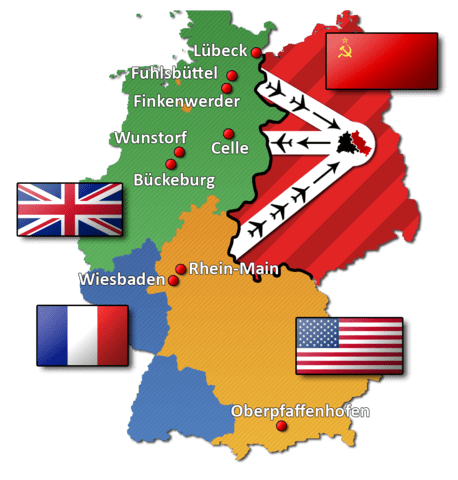

Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges war Deutschland in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Das Berliner Stadtgebiet, das sich in der sowjetischen Besatzungszone befand, war selbst wiederum in vier Sektoren aufgeteilt. Um West-Berlin zu erreichen, musste die sowjetische Besatzungszone durchquert werden. Per Flugzeug war West-Berlin über drei Luftkorridore erreichbar, über deren Nutzung es zwischen den Westalliierten und der Sowjetunion entsprechende, schriftliche Vereinbarungen gab. Für die Nutzung der Land- und Wasserwege gab es keine derartige Vereinbarung.

Luftkorridore während der Berliner Luftbrücke

Am 24. Juni 1948 wurden alle Straßen, Schienen und Wasserwege zwischen den Westzonen (das spätere Westdeutschland) und Berlin durch die Sowjetunion gesperrt. Dadurch waren die drei Westalliierten von ihren Truppen in West-Berlin abgeschnitten und auch die Bevölkerung von West-Berlin konnte das Stadtgebiet nicht mehr verlassen. Am 25. Juni 1948 wurde die Errichtung der Luftbrücke befohlen und am 26. Juni landete das erste Flugzeug am Flughafen Tempelhof in West-Berlin. Dabei brachten die Flugzeuge Hilfsgüter wie Getreide, Mehl und Medikamente, aber auch Kohle und Benzin nach West-Berlin. Die verwendeten Flugzeuge vom Typ C-47 Skytrain bzw. C-54 Skymaster wurden auch als Candy-Bomber oder Raisin-Bomber (dt. Rosinenbomber) bekannt.

Landung eines Rosinenbombers am Flughafen Tempelhof

Am 12. Mai 1949 beendete die Sowjetunion die Blockade von Berlin, was auch das Ende der Berliner Luftbrücke bedeutete.

Die Herausforderungen

Der offizielle Report der USAFE (United States Air Forces in Europe) nennt 2.325.509,60 Tonnen an Fracht, die nach Berlin gebracht wurde. Dieses Frachtvolumen stellte die beteiligten Logistiker vor eine schwierige Herausforderung. Flugzeuge mit neuer Fracht landeten im Minutentakt auf den Flughäfen. Die Fracht musste anschließend so schnell wie möglich entladen und weiter verteilt werden, da der Warenumschlagplatz auf den Flughäfen sehr begrenzt war.

Um einen schnellen Warenumsatz am Flughafen sowie eine effiziente Weiterverteilung in der eingeschlossenen Stadt zu ermöglichen, waren also entsprechend flüssige und ineinander greifende Prozesse notwendig, wie sie heute in Supply-Chains selbstverständlich sind. Das erwies sich jedoch als problematisch, da die Ladungsverzeichnisse und Frachtlisten der Flugzeuge in unterschiedlichen Formen, Formaten und Sprachen vorhanden waren.

Umschlag von Waren am Flughafen Tempelhof

Der zuständige Offizier Edward A. Guilbert erkannte schnell, dass die Information über die Fracht mindestens genauso wichtig war, wie die Fracht selbst.

Um das Problem der inkompatiblen Frachtlisten zu lösen, entwickelten Edward A. Guilbert und andere Logistikoffiziere eine Standardfrachtliste, die mittels Telex, Funk und Telefon übermittelt werden konnte. Es wurde also ein erster Standard für den elektronischen Datenaustausch erstellt, auch wenn auf beiden Seiten des Kommunikationskanals noch Menschen saßen und nicht Maschinen.

Bevor die Flugzeuge landeten, konnten die Frachtlisten bereits vorab kommuniziert werden und am Flughafen der Warenumschlag vorbereitet werden – ähnlich wie heute Lieferungen vor deren Eintreffen beim Warenempfänger mit Hilfe von Despatch-Advices (DESADV) vorangekündigt werden.

Weiterentwicklung der standardisierten Frachtlisten zu den modernen EDI-Standards

Edward Guilbert arbeitete in den frühen 1960er Jahren für Du Pont Co., wo er, aufbauend auf den Erfahrungen aus der Berliner Luftbrücke, ein Standardset an Nachrichten mitentwickelte, mit Hilfe derer Logistikinformationen zwischen Du Pont und dem Transportunternehmen Chemical Leaman Tank Lines ausgetauscht werden konnten. 1968 gründeten verschiedene Transportunternehmen aus den Bereichen Schifffahrt, Luftfahrt, Eisenbahn und Straßenverkehr das Transportation Data Coordinating Committee (TDCC) um Cross-Industry-Standards zu entwickeln. 1975 wurden schließlich die ersten EDI-Spezifikationen der TDCC publiziert, an deren Entwicklung Ed Guilbert als Präsident der TDCC maßgeblich beteiligt war. Als Erinnerung und in Anerkennung dieser richtungsweisenden Leistungen von Edward Guilbert vergibt die DISA (Data Interchange Standards Association) den Edward A. Guilbert e-Business Professional Award.

Neben der Transportindustrie begannen auch andere Industriesektoren, wie die Automobilindustrie, die Pharmabranche sowie der Einzelhandel an einer Vereinheitlichung der verwendeten Standards zu arbeiten. Dies führte zu einer Vielzahl an unterschiedlichen, zueinander inkompatiblen Initiativen.

1979 gründete ANSI (American National Standards Institute) daher das Accredited Standards Committee X12 mit der Aufgabe, einen offenen und neutralen EDI-Standard zu entwerfen. 1982 wurde schließlich der erste ANSI ASC X12 Standard publiziert. Die Inhalte und Konzepte von ANSI ASC X12 bauten dabei maßgeblich auf den Erkenntnissen der TDCC Standards von Ed Guilbert auf. Die Nachfolgeversionen des ANSI ASC X12 Standards sind auch heute noch der de-facto EDI-Standard im nordamerikanischen Raum.

1987 begannen die Vereinten Nationen mit der Entwicklung von UN/EDIFACT (United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport). Der UN/EDIFACT Standard sowie seine verschiedenen Subsets werden seitdem kontinuierlich weiterentwickelt und stellen heute den de-facto EDI-Standard in Europa dar.

Weitere Standardisierungsarbeiten wurden auch im Bereich der Produktidentifikation und der Handelspartner-Identifikation unternommen (aber das ist wieder eine andere Geschichte…).

Ohne die Verwendung der EDI-Standards wie ANSI ASC X12 und UN/EDIFACT und die eindeutige Produktidentifikation durch Strichcodes oder RFID Tags (Radio-Frequency-Identification) wären moderne länder- und industriesektorenübergreifende Supply-Chains von heute nicht realisierbar.

Schwer zu glauben, dass das alles mit der Berliner Luftbrücke begann.

Weitere Infos

- Roger G. Miller, To Save a City: The Berlin Airlift 1948 – 1949

Image credits

- Deutschlandkarte: By Leerlaufprozess (Own work) GFDL or CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons

- Rosinenbomber im Landeanflug: By USAF (Public domain), via Wikimedia Commons

- Rosinenbomber am Flughafen Tempelhof: By U.S. Air Force (Public domain), via Wikimedia Commons